圆圈正义读后感1500字

2024-12-09 圆圈正义 读后感1500字 法律书籍读后感1500字 302 浏览

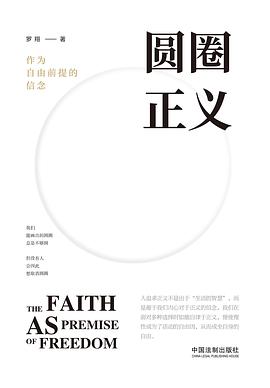

《圆圈正义》是罗翔老师的法律随笔,相信大家对罗翔老师的初印象大概都是他幽默诙谐的语言,深入简出的课堂讲解,罗翔老师的《圆圈正义》可谓是我的法律启蒙,正是因为这本书,我才选择了法学专业,当时懵懂的我只能理解里面的只言片语,而现在一年多的学习生活过后,再一次的阅读让我对这本书有了新的看法。

《圆圈正义》是法学生的入门书籍,更是写给千万中国人的普法讲堂。本书共有49篇随笔,涉及了法律,哲学,社会学等多个领域,内容涵盖了法理解释,条文探讨,案例分析,给各位法学生的寄语等领域。本书并非专业人士的专属阅读领域,其内容并不是枯燥的实用主义,其中不乏作者对道德问题,社会现状的思考和建议,罗翔老师在本书中渗透了自己的哲学思想,通俗易懂地告诉读者:法律,不是权力的傀儡,而是广大人民群众的武器;道德,不是约束他人的工具,而是约束自己的标尺;正义,不是遥不可及的梦想,而是你我共同追求的目标。“绝对的权力导致绝对的腐败”。在法治与自由一篇中,罗翔老师写下这样的一段话:“法治必须约束权力,保障自由,当权力有其固有的边界时,民众才能享有法律赋予的免于恐惧的自由。”在刑法课堂上老师告诉我,刑法不仅是民众的大宪章,更是犯罪者的大宪章,我想这句话与罗翔老师的见解不谋而合。约束权力和保障权利可谓法律的两大功能,若这二者也要分出个高低的话,我想约束权力乃保障权利的前提。“权力”与“权利”读音虽相同但内涵却是天差地别,所谓权力是统治阶级掌握的公权力,是一种占有、支配他人的能力,本质是一种统治力量,而权利则是公民实现自身合法利益的自由,法律应当约束公权力,把权力关进制度的笼子里,倘若权力泛滥,司法力量统治民众,那么社会必然产生腐败,法治社会也就无从谈起了。

“法律永远要谦卑的倾听民众的诉求”。道德与法律的关系一直是法理学界探讨的问题之一,古代儒家思想强调道德的主导地位,法家推崇法律的统治作用,儒法之争百年之久却一直没有定数,而当今法治社会逐步建设,在习近平法治思想的指导下,道德与法律的界限也渐渐明晰。从罗翔老师的书中可以见得,法律是道德的载体,法律的价值观本质来自于民众朴素的道德期待,但法律同样不能强求于人,它能且只能遵循人们心中最基本的道德良知,就像“江歌案”中刘某的见死不救固然使人愤怒,广大网友对刘某的行为口诛笔伐,但其行为却终不能构成犯罪,因为以牺牲生命为赌注的见死不救并不是人最低的道德要求,倘若我们同样处在此种情形下,我们是否能够发出人性的光辉勇敢地挺身而出呢?在谈及榜样时,罗翔老师论说:“真正的榜样不在台上,而在我们的内心,也就是我们与生俱来的道德良知,良知才是最好的榜样。”内省往往是人很难做到的,在谴责他人之前,我们应该先叩问自己的内心:我能做到吗?当我们每个人都拥有了高尚的道德品质,法治社会也就越来越近了。

《圆圈正义》并非技术性书籍,阅读后并不在于法学专业知识的增长,更在于对其思想内容的践行,罗翔老师在本书的第三部分写的是对法学新人和读者的箴言。古人常说:“开卷有益”,提升自我的第一步便是读书,而且是取消功利性的读书,不要常想我能从此书中获得什么,切勿陷入虚荣的漩涡,只是开卷,便是有益。读一本好书更像是吃饭,虽然都会排泄掉,但营养却已经吸收了,在每天的消化中生长出新鲜的血肉,丰盈体魄,滋养内心。本书题为《圆圈正义》中心点便是“正义”,无论是法律人还是普罗大众,都不应放弃对正义的追求。罗翔老师将圆圈比作是正义的应然状态,人们永远无法画出真正的圆,但却始终相信有完美的圆的存在,正义也是如此,正义也许遥遥无期,但我们依然相信它的存在,并不断地去追求,正所谓:虽不能至,心向往之。新一代的法律人身上肩负着时代使命,要将公平与正义当做我们毕生的追求,为中国法治事业建设贡献青春力量,做中国法治之光!

上一篇:《月亮与六便士》读后感800字

下一篇:中国古代神话故事读后感500字

书籍简介

-

圆圈正义

罗翔法律 139人浏览

《圆圈正义》一书共收录作者的49篇随笔文章,分为“圆圈正义”“何谓榜样”“道德谴责的打开方式”“身负权力各自珍重”“法律人的理智和多数人的情感”“生命的尊严”“心怀永恒活在当下”七大部分,作者在本书中运用特有的坦诚、自省而尖锐的笔调,探讨了法律、正义、道德、权力的理念与现实、分析了如张扣扣案、莫......

热门推荐

夏洛的网读后感300字左右

夏洛的网读后感300字左右